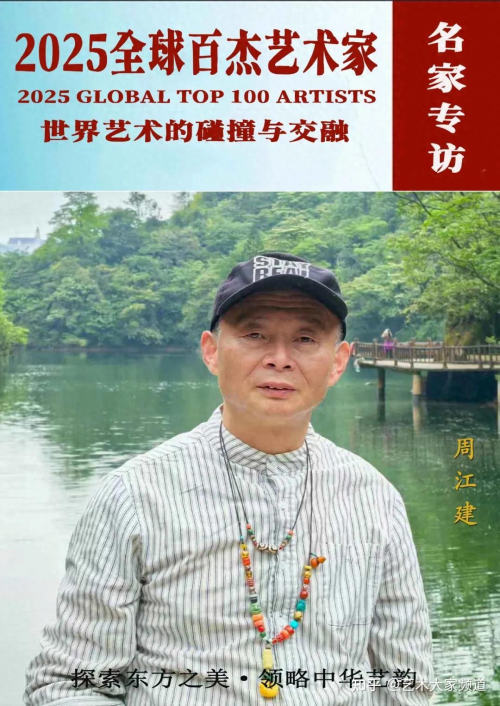

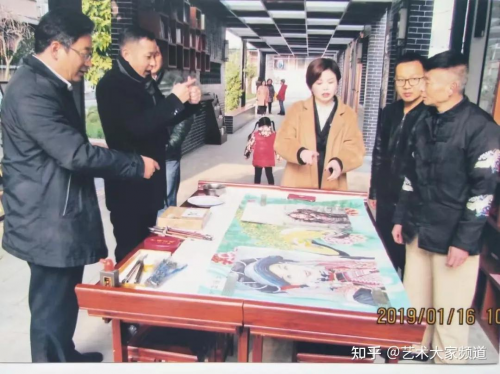

周江建,于1963年出生,聋人,于1973年成都市特殊教育学校读书,在学校对画画感兴趣并有一定基础,1981年毕业后在凉山氮肥厂工作,在工作之外的业余时间热衷于画画和雕刻。2015年退休后乐于助人,也热衷于公益事业,2017年一直至今兼职为天府新区残疾人实用培训基地的绘画老师,前后共培养了二十七个学生。 周江建用自己的乐观和热情感染着每一个残疾人朋友,认识到残疾人自身人生价值观,通过外界积极评价及自我价值的强化,获得了社会广泛的赞誉。

无声世界的斑斓刻痕:周江建的艺术生命解码

在成都市一条普通小巷的尽头,有一间不足十平方米的工作室。每当夜幕降临,这里便亮起一盏昏黄的灯,照亮一位聋人艺术家专注雕刻的侧脸。周江建,这位生于1963年的特殊艺术家,用半个世纪的光阴在无声世界里构筑起一个视觉的王国。他的故事不是那种惊心动魄的艺术传奇,而是一段关于平凡生命如何通过艺术获得超越的静默史诗。1973年进入成都市特殊教育学校读书的经历,不仅为他打开了绘画的大门,更在无声的土壤里埋下了一颗艺术的种子,这颗种子在后来的岁月里,生长成为一片独特的艺术风景。

周江建的艺术具有一种原始而质朴的力量,这种力量首先体现在他对材料的独特感知上。由于听觉通道的关闭,他的触觉与视觉变得异常敏锐。在他的雕刻作品中,我们能感受到木头纹理的呼吸、石材质地的低语。一块普通的黄杨木在他的刻刀下会逐渐显露出流水般的韵律,粗糙的青石则被赋予丝绸般的柔滑质感。这种对材料的亲密对话,源自聋人特有的感知方式——当世界的声音被屏蔽,触觉便成为连接自我与外界的重要纽带。在《岁月》系列木雕中,那些深浅不一的刻痕不仅是技术的展现,更是一个聋人艺术家用手指"聆听"材料心声的忠实记录。

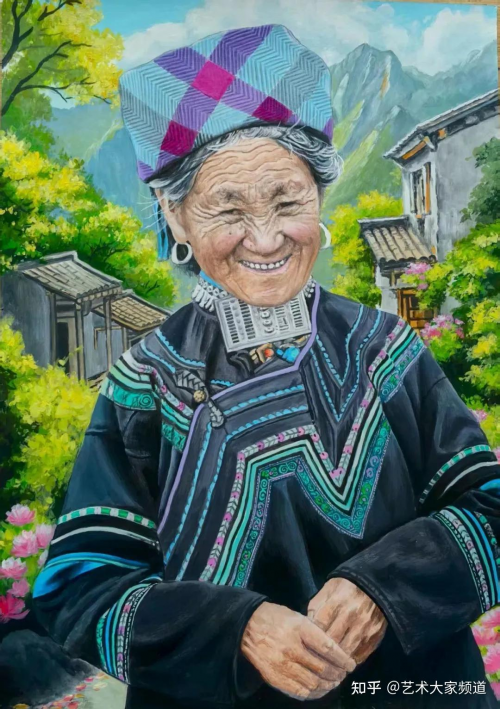

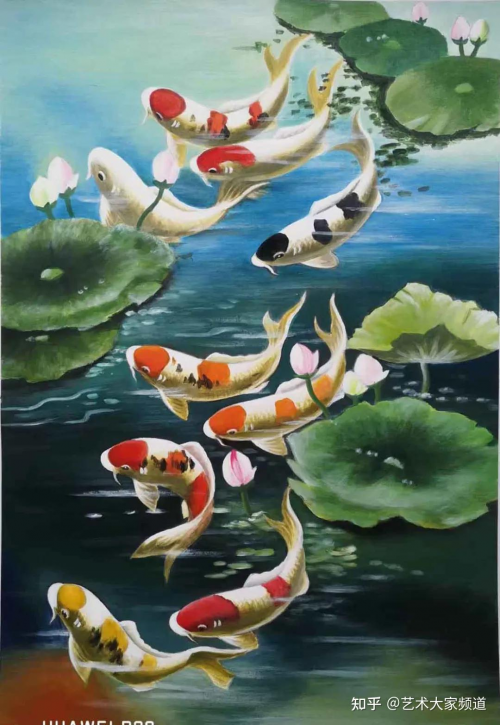

周江建的绘画语言呈现出鲜明的视觉思维特征。聋人的视觉认知与常人有显著差异,他们往往对线条、形状、色彩有着更为直接和强烈的感知。这一特点在周江建的画作中表现为大胆的构图和纯粹的色彩运用。他笔下的成都市井生活没有过度修饰的细节,而是通过简洁有力的轮廓和对比鲜明的色块,直指事物的本质。《老茶馆》中,几张茶桌的透视被刻意夸张,茶客们的身影简化为几何形状,而一抹突兀的朱红则成为整个画面的焦点——那是一位老人手中的烟袋。这种处理方式不是技术上的不足,而是聋人视觉思维的自然流露,它打破了常规的视觉逻辑,创造出一种直抵心灵的图像力量。

周江建作品中最动人的莫过于那些充满生活质感的主题选择。由于沟通障碍,聋人往往被排除在主流社会的喧嚣之外,这种边缘位置反而赋予他们观察生活的独特视角。周江建钟情于刻画市井生活中的平凡瞬间:早点摊上升腾的热气、修鞋匠专注的神情、孩童放学路上的嬉戏……这些被常人忽视的日常场景,在他的笔下获得了纪念碑式的庄严。在铜版画《晨市》中,拥挤的人群被处理成流动的黑色剪影,而蔬菜水果的鲜艳色彩则如宝石般镶嵌其中,构成一曲视觉的交响。这种对平凡生活的诗意提升,体现了一个聋人艺术家对世界的温柔注视——他用艺术补偿了声音的缺失,却获得了更为深邃的"观看"之道。

周江建的艺术探索对"残疾"与"才能"的二元对立提出了无声的质疑。在传统观念中,残疾常被视为某种缺失或局限,而周江建的作品却证明,所谓的缺陷可能恰恰是独特艺术语言形成的契机。他的聋性不是需要克服的障碍,而是塑造其艺术个性的重要因素。那些在常人看来扭曲的透视、夸张的色彩、粗粝的笔触,正是一个聋人艺术家对世界的诚实表达。在混合材料作品《声景》中,周江建将铜片、铁丝、旧木板组合成一个充满张力的装置,观众可以触摸表面凹凸的振动——这是他想象中的声音形态。这件作品颠覆了"聋人无法表现声音"的偏见,创造出一种可触摸的"声音"艺术。

站在周江建的工作室,看着墙上那些色彩强烈的画作和架子上神态各异的雕塑,我们不禁思考:艺术究竟为何而生?对于这位聋人艺术家而言,艺术不是名利场的入场券,不是思想观念的视觉包装,而是一种生命存在的确证。每一道刻痕,每一笔色彩,都是他向世界发出的信号——"我在这里,我如此感受"。这种基于生命本真的创作,或许正是当代艺术最缺乏的品质。周江建用半个世纪的坚持告诉我们,艺术的本质不在于技巧的高超或观念的先锋,而在于创作者是否真诚地面对自己的存在经验,并将这种经验转化为独特的视觉语言。

当夕阳的余晖透过窗户,为周江建最新的木雕作品镀上一层金边,那些深浅不一的刻痕仿佛获得了生命,讲述着一个聋人艺术家如何用双手聆听世界的秘密。在这个过度喧嚣的时代,周江建的艺术像一泓清泉,提醒我们:真正的创作源于内心的必需,而最美的艺术往往诞生于生命的局限处。无声世界里的斑斓刻痕,终将成为穿越时空的艺术语言,向所有愿意静心观看的人们,诉说那些未被听见却依然动人的生命故事。

标题:《名家专访》周江建——2025全球百杰艺术家

地址:http://www.ok-sl.com/ozdt/40309.html